藏地朝聖或旅遊,必然會造訪曲水的聶塘卓瑪拉康,聶塘距離拉薩30公里左右,是禮拜拉薩格魯三大寺的門戶。這裡曾匯集了一個正法教團,點亮了世尊教法的法燈。

聶塘卓瑪拉康,漢語「度母寺」,位於拉薩河大馬路邊。「卓瑪」的漢語就是「度母」,「拉康」即是「寺」。這座外觀樸素簡陋的佛寺看起來並不起眼,但在西藏佛教發展史上,這裡卻是一個傳承佛陀教法的光明法幢。這座寺院,是當年從印度將佛教清淨傳承帶至藏地的阿底峽尊者的駐錫處,世尊教法曾在此燦爛輝煌過。宗喀巴大師所造之《菩提道次第廣論》(以下簡稱《廣論》)是依據《菩提道炬論》為底本而開展,《菩提道炬論》便是阿底峽尊者所著。宗大師父子三尊所建立的格魯教派便是繼承尊者的噶當派而來。

阿底峽尊者晚年在聶塘、熱振等地說法。西元1054 年(約北宋皇祐六年),尊者於聶塘圓寂,後由其心子種敦巴尊者繼承衣缽,成為眾弟子之首。翌年,種敦巴集合眾人,在聶塘為尊者舉辦圓寂周年廣大供養,並集資興建此寺以紀念尊者。因正殿主供卓瑪佛像,故取名「卓瑪拉康」,意為「度母佛堂」;又因位於聶塘地方,故稱之「聶塘寺」。

兩次參訪

度母寺,我們前後參訪兩次,兩次見聞雖各有不同緣起,然一樣的是策發我們懷想尊者當時與其心子種敦巴等弟子們在此傳承正法的吉光片羽,點點滴滴、縈繞心頭。今日,道場從荒廢中逐步修復,而尊者一生為藏地弘法的菩提聖業,不曾衰頹,至今仍同拉薩河的河水一般悠遠流長,歷經無數春秋,迴盪、讚頌著尊者殊勝的功德。

2014年7月,我們首次造訪此處,我們在此至誠懇切地課誦《密集嘛》、供養佛陀袈裟等,寺院法師受到感動,告訴我們這是阿底峽尊者圓寂的道場,於是從佛龕護欄內請出「能言度母」,為我們一一加持,也打開佛龕護欄讓我們得以瞻仰尊者隨身的木塔。

2017年我們再度來訪,這次的參訪帶給寺院僧眾們驚喜與鼓勵。我們在正殿供養許多里仁食品、金錢、燈,同時唱誦著《心經》、《密集嘛》。《密集嘛》因為是藏語,寺內藏地法師們聽了特別感動,用中文跟我們簡短互動。佛寺地處公路邊,地理位置好,但來訪遊客卻不多,尤其像我們這樣的信眾尤為稀少。這次寺中多了一位通曉中文的沙彌,一一為我們以中文導覽,也再度請出「能言度母」,如今已有特製的袈裟,讓信眾供養,法衣可以於穿上度母法相供養後請回家作紀念。我們有多人供養並請回家做紀念,真是難得而殊勝的機緣。我們列隊一一頂禮祈請度母加持。

供養佛陀袈裟,佛陀也回贈我們法衣

第二次造訪,正殿中供奉的佛陀造型不同了,多了一頂五佛冠帽。這一尊用西藏種種素材所塑造的世尊像,據說是松贊干布時代所造,這是目前僅剩二尊中的其中一尊。這次來訪,世尊披上一襲莊嚴的法衣,我們詢問原委,得知法衣一年換一次,於是大家便發心供養明年度的法衣。我們跟法師都很歡喜,與法師合影後,法師開許我們上二樓,二樓是達賴法王行宮,據說當年達賴喇嘛出巡或前來朝拜,常居此處,如今二樓暫時關閉。從二樓廣場可以遠眺拉薩河,看著拉薩河,遐想即將朝禮的布達拉宮、大小昭寺、格魯三大寺。

離開了度母寺,次日我們來訪小昭寺,禮拜世尊八歲等身像,信眾不多,我們是唯一一團。我們也在寺中八歲等身像前供養里仁食品,唱頌《密集嘛》等,這時剛好一位法師在整理佛像,看到我們的虔誠,詢問了幾句,就從旁邊的袋子中取出一小包一小包金黃色的袈裟布,說這是從八歲等身佛卸下來的,剪成一小塊一小塊,跟虔誠的信眾結緣,我們今天剛好遇上了這個殊勝因緣,請出來贈送大家,廣結善緣。想想,也許是昨天我們在度母寺供養世尊法像感得的善報。

尊者生前酷似我塑像

現在的度母寺仍保存正殿,為坐西朝東的二層樓建築。正殿一層有三座佛殿:主殿為卓瑪拉康,南配殿為朗傑拉康,北配殿為古蚌拉康。樓上,可以遠眺拉薩河。

根據欽則旺布著《衛藏道場勝跡志》(註 1)記載,據說,古蚌拉康是聶塘卓瑪拉康最早的佛殿,主要供奉長壽三尊(即無量壽佛、白度母、尊勝佛母);佛龕雕塑著飛天等天神,為阿底峽生前所興建。古蚌拉康內供奉有阿底峽的靈骨塔(為噶瓦釋迦旺秋所建),塔下有一尊名叫「酷似我」高 0.68 米的阿底峽尊者塑像,據傳該像是為阿底峽尊者在世時造的真容像。

二座衣冠塔

正殿前帶有寬敞的檐廊,檐廊北端有兩座建在地平面以下的白塔,塔剎部分露出於地面:一座為阿底峽的衣冠塔,內藏阿底峽生前穿過的鞋、帽、衣;另一座為仲敦巴·嘉瓦迥乃的衣冠塔,內藏其生前用過的鞍鞽、披風。檐廊兩端連通正殿後側則為轉經道。在這迴廊,不自覺的來回沉思,憶念二位聖者之精神風範。

另外,在聶塘卓瑪拉康的遺物還有其生前使用過的法螺及化緣缽。他終生形影不離的一座木塔「哲美曲登」,以白檀香木製作,現仍然收藏在聶塘卓瑪拉康內的佛龕中。2017 年我們去參訪時,法師都有特別讓我們瞻仰。

傳記的啟發

在閱讀《阿底峽尊者傳》中,除了尊者一生修學弘法樹立法幢的功德事蹟與動人故事外,有幾件事蹟令人動容,如尊者捨壽20年赴藏弘法;度母悲心地隨機攝持授記;種敦巴尊者一路請法;道次第之楷定等,讀來觸動心弦、可歌可泣。尊者為了饒益無盡有情,捨壽 20 年赴藏弘法,足見其弘法利生而忘軀之宿願是多麼強猛;從度母悲心地隨機授記,能見其依止善知識的功德;種敦巴尊者之迎請,可謂是師師相承之典範,而道次第的楷定,則是世尊大小乘教法之總攝,為後來《廣論》的橫空出世奠定一個不共的基礎。

拉薩河畔的花香

種敦巴尊者迎請尊者,是尊者傳中,一種師師相承之典範,傳記載「初所遇之空行、次竹室之救者、渡河船師、守門童子、門上精進師子、門內之藏童、長衢之老仙、乞食之貧兒、持弓之童子、昨日之子女,皆是種敦一人所化。」(卷二,頁 49)

種敦巴尊者是觀音菩薩示現,守護西藏,也護持西藏之佛法。其中有一段當年種敦巴尊者邀請尊者來聶塘的趣事,說此地(聶塘一帶)「山有林木,地有青草,雖至嚴冬,百花開敷,欲請赴彼也。」等尊者來到後,「忽於一日,尊者問種曰:汝云有花本冬日亦開花,今花何在耶?種敦遂請尊者至平原暖處,取小花草以應前言。尊者喜曰:汝可為方便之極,僅不成妄語耳。」然後尊者又為種敦巴尊者廣說「供花之福德,然有毒之花不得供養三寶。又說地嚴花,是青蓮之類,唯以風大不能開放。尊者又曰:汝既如是愛花,當加持此地令花開放也。(以尊者加持力故,聶塘之花,多非餘處所有。)」註 2(阿底峽尊者傳卷四,頁 76。)

所謂「平原暖處」,讓人聯想到今日從聶塘往拉薩途中,路旁兩邊,尤其是沿著拉薩河河邊一段,花草翠綠,風光旑旎,已成遊客流連忘返的打卡處。也許這就是當初尊者加持的功德力所致。

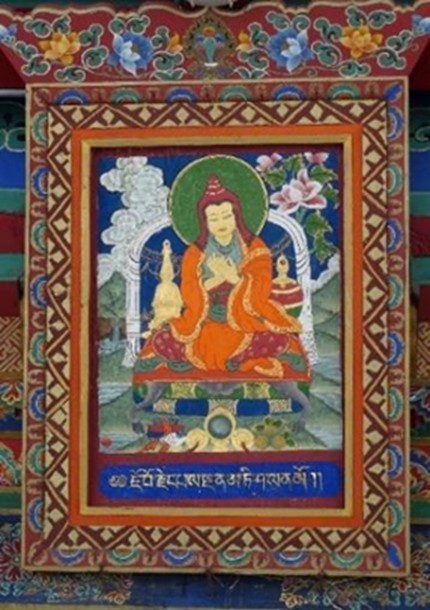

度母的攝持授記

在《阿底峽尊者傳》中,尊者屢屢受度母以種種化現提策,其中隨身度母法像曾多次開口說話,給予尊者一生諸多授記和加持。如依靠度母勸勉而出家(註 3)、勸修菩提心(註 4)、降伏我慢(註 5)、 授記如果去藏地必定能利益眾生但須捨壽20年(註 6)、攝受仲敦巴尊者(註 7)、每天做49個擦擦清淨罪業 (註 8)等等。能感得度母之護持授記,當是尊者宿緣善根所致,也是尊者依止佛菩薩之依止法功德所感。以尊者之教證功德,仍然有此示現,對我們學習道次第之信眾而言,又豈能忘記道之根本親近知識軌理,對善知識修信念恩。

尊者住聶塘時,本尊度母常常現身,曾於一夜夢中聞有婦女莊嚴之聲,尊者念云:「此不可視」,遂閉目不視。彼曰:「是汝母親,汝亦不視耶?」尊者曰:「我母不在此」。告曰:「母親度母亦不視耶?」尊者忽醒,見聖度母住虛空中,以種種珍寶莊嚴其身。(註 9)

楷定道次第的法幢

尊者對道次第的楷定,一者是尊者尚未入藏前,當時學佛有諸多偏差,有些解行不一,有些顯密分流,不崇尚戒定慧,不知聞思修,曲解中觀應成卻都自許為中觀應成,有些則有道次第某法類概念,只是不成宗義等等。故三士夫道次第出世,破斥諸種偏差說法,也為諸種說教法安立一個法位,建立以全圓道次第融攝世尊一切教法;二者則是總攝一切傳承,尊者本身擁有當時大小顯密性相諸傳承(註 10),尊者所著道炬論,是顯教之綱要,密續之基礎,可謂建立了道次第統攝世尊一代教法。

尊者圓寂之後,其心子種敦巴尊者依其教法建立了噶當派,道次第首次在藏地發光發亮,也才有三百年後宗大師廣論之應世,之後六百多年後,常師父於漢地開創了福智僧團與法人事業,將道次第與生活之行持結合,讓居士們可以淨罪集資,步步增上,直至菩提;真如老師依此建立了漢地五大論僧俗二眾的學制。總之,依著各大歷史時代的緣起,師師相承,法脈不輟,點亮正法明燈,照徹無盡的法界。

註 1:衛藏道場勝跡志:欽則旺布著 譯者:劉立千 譯注。

註 2:阿底峽尊者傳卷二,頁 49。福智之聲出版社,法尊法師譯 民國 93 年 出版。

註 3:阿底峽尊者傳卷一,頁 5。

註 4:阿底峽尊者傳卷二,頁 35。

註 5:阿底峽尊者傳卷一,頁 13。

註 6:阿底峽尊者傳卷二,頁 47。

註 7:阿底峽尊者傳卷二,頁 64。

註 8:阿底峽尊者傳卷一,頁 26。

註 9:阿底峽尊者傳卷四,頁 77。

註 10:阿底峽尊者傳卷一,教學傳承與依止傳承之師長一節,頁 19。