每次校對前,都要念誦一千遍密集嘛;參考近百部文獻資料,只為還原出歷史的真實。《起信津梁》主譯性景法師是在什麼機緣下,開啟這部史傳浩大的翻譯工程?其中又有哪些來自師長傳遞的深厚信仰與譯經細節?透過這篇專訪,我們得以見證其中的全貌。

※以下專訪內容由大慈恩・月光國際譯經院授權刊登,採訪者為釋性揚,小標與圖片經福智文化編輯調整。

來自師長最直接的信仰傳遞

聽到寺院的晚板一聲一聲傳來,已經晚上九點了。

忙完一天的事務,心也慢慢沉澱。似乎越是接近這樣寧靜的時刻,越是接近 1357 年到 1419 年,那些屬於大師的時光。

念珠,在性景法師手上一顆一顆被撥動著。他凝視著桌面上宗喀巴大師的法照,一遍遍喃喃地唸誦。這是老師佈置的功課——每晚校對《起信津梁》譯稿前,性景法師都會念誦一千遍密集嘛,向大師祈求加持。

性景法師 11 歲就在鳳山寺於日常師父座下剃度出家。快二十年了,他仍記得師父每每會在談話中憶念起宗喀巴大師,不管所談為何,師父都說是大師的恩德。

雖然當時還不理解師父談話的內涵,但是年少的性景法師知道:師父至誠懇切的聲音,說的就是唐卡上那位頂戴黃帽、跏趺而坐、結說法印的聖哲。只是性景法師那時還不知道,自己的生命將會跟他發生多麼緊密的連接。

還記得有一次,師父聽到讚頌《祈請大師頌》時,忽然失聲痛哭,眼睛通紅,話都講不出來。

2000 年和 2001 年的圓根燈會上,師父被侍者攙扶著,緩緩地登上法座,帶領僧俗大眾供燈發願,祈請大師父子三尊快來漢地。雖然師父的身體已非常虛弱,但是他堅定有力的眼神透露出對建立教法的信心和希望,性景法師對此至今記憶猶新。

三個月前,2018 年 10 月的一天,性景法師在房間整理書箱時,發現了一本藏文書——樸素的黃色封面,上面簡簡單單只有兩行藏文字:書名和作者名。那是大悲精舍時代就在藏主領取的《起信津梁》。當時性景法師年紀還小,藏文程度不夠,也沒有太多教理基礎,幾乎看不懂什麼。但是現在重讀,好像已經不是那麼難了。

《起信津梁》是克主傑大師緬懷傑仁波切的經典之作,最權威而完整地記錄了傑仁波切一生的事蹟,也是後世眾多宗喀巴大師傳記的源頭和底本。一個潛心鑽研五大論、誓願傳承並弘揚大師教法的學僧,怎麼可能繞開這本書呢?

重新發現《起信津梁》的那幾天,性景法師手不釋卷,一有時間就捧起來,如饑似渴地閱讀。他沒想到這個舉動被老師看在眼裡。

老師問:「你能看懂嗎?」

他回答:「還可以。」

過了幾天,老師又看到性景法師在讀《起信津梁》,就對他說:「既然你有心想要深入,就把它翻譯出來吧!」

性景法師忘不了:2002 年,僧團開設了《宗喀巴大師廣傳》的大課,學習大師「卓越的辯論功德」那一章。他被大師那調伏相續、如沐春風、自在無礙的辯才所折服,明確了修行為什麼要廣大聞思、精研教理的理由。兩年後,性景法師剛 15 歲,他私下把那本《宗喀巴大師廣傳》悄悄讀完了。

尤其是,有因緣開始跟隨老師學習後,他看見老師每次提到宗大師就很動情——那是一種直接的信仰傳遞。

進入五大論學制的十多年,一直浸潤在宗大師教法的聞思修之中,性景法師對大師的渴仰之情,隨着聞思不斷增長,他希望可以更加深入地走近格魯巴、走近宗喀巴大師。

然而,聽到老師這個譯書的囑託時,性景法師除了感到幾分訝異之外,還有一種壓力。他以為:「這只是老師的一個美好的期許吧。」

雖然有對大師傳記的好樂,但是從作為個人興趣的閱讀,到面向廣大讀者的譯介,這二者之間還有千山萬水尚待跋涉。固然有一些校對和翻譯的經驗,但是一直以來自己的主要精力都沒有放在譯場。更何況,譯經院成立以來,還沒有正式出版過史傳類書籍,翻譯經驗不足。真的要動手翻譯《起信津梁》嗎?性景法師對此,並無一種非我莫屬的篤定。

先試試看吧!性景法師花了幾天時間譯出了《起信津梁》首篇《皈敬頌》,並將譯稿呈給老師過目。

沒想到——老師看過,非常歡喜!

僅僅因為這一點就夠了。所以顧不上再考慮:有沒有足夠的時間投入,有沒有足夠的能力承擔?「如果這可以讓老師這樣高興的話,我就努力把它翻譯出來!」性景法師回憶起當時的情景時,說出那一刻的決斷。

眾裡尋「他」千百度的文字考據

性景法師在燈下,一邊讀著《起信津梁》,一邊翻閱著《藏漢大辭典》和其他幾本參考書,接著拿起一支筆在一本小冊子上,記下初稿的譯文。

他想起白天老師的問話:「你能翻譯出克主傑大師的文風嗎?」

他回答:「我當然不行,但我可以努力。」

不同於宗喀巴大師理性的表達,克主傑大師的文字修辭如詩一般優雅,卓越難及。如何呈現克主傑大師這種修辭之美,這是在翻譯中遇到的一個難點。

翻譯到「祈願法會」那一段時,克主傑大師描述盛大的法會,描述各類供品,運用了諸多漂亮的譬喻。而這些年,性景法師大部分時間都浸潤在藏文裡面。他意識到:「我必須增加自己的中文詞彙量!」

他找來多年前就看過的《洛陽伽藍記》重新研讀,學習描繪寺院場景的表達方式。又找出《幼學瓊林》等,複習預科班期間學過的中文修辭,希望譯筆能儘可能貼近原著的優美。

其實,比起考據,修辭上的打磨僅僅是一個小小的考驗。

2019 年 1 月,初稿譯訖,進入校對階段,性景法師才發現:之前只是看懂了大概,書中很多細節並未真正理解,留下很多需要考據之處。

史傳類翻譯有其不共的難度。與以法相名詞為主的五大論書籍不同,傳記中大量的人名、地名、書名、方言,如果只從文字字面直譯出來,不理解當時的歷史、文化、宗教背景,可能會差之毫釐,失之千里。

「傳記的難度,就是你什麼都要懂。你要知道在那個領域,他是在講什麼,尤其又是在六百年前的時候,這就很辛苦。」

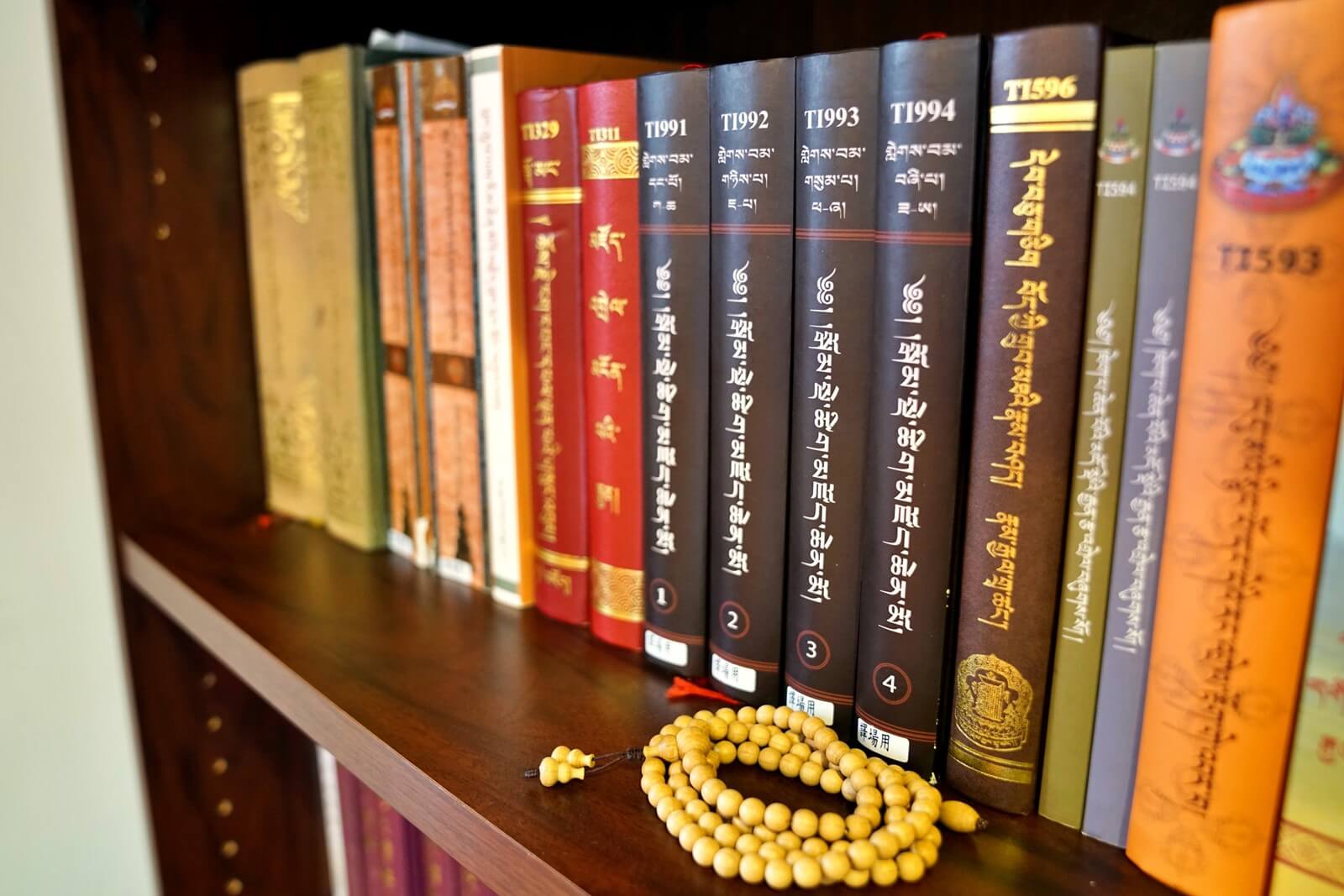

性景法師在譯場教室的書架上,一格一格尋覓,一本一本翻閱著:《貢德大辭典》、《東噶大辭典》、《西藏歷代智者成就者辭典》、《至尊宗喀巴大師傳記匯編》……

幾乎每一本都看過了。校稿那段時間,每晚抽空查閱相關書籍。曾有一次,兩小時快速讀過近 200 頁藏文書。在《藏漢典籍目錄》尋找線索,在 BDRC(佛教數位資源中心)資料庫搜索蛛絲馬跡。

不止是 1357 年到 1419 年,還有這六十幾年前溯的兩百年,以及後續的兩百年,他找到佛教史、大師的傳記、大師的上師和弟子的傳記,甚至是持他宗見解者的傳記——在絨智巴的傳記裡,他看到大師當年篳路藍縷,創建格魯、弘揚中觀正見的艱辛不易。

師父在舊版廣論帶中介紹到宗喀巴大師時,提到了一個膾炙人口的公案:「西藏曾經有過一個很輝煌的法會,同一個法會裡邊,有一位大善知識能夠講十一座……每座講一部論……所以(大師的)很多弟子們都來勸請……結果(大師)一天同時開講十五部大論;實際上講完了十七部大論。」

那位在一期法會能講十一座大論的大善知識,在《起信津梁》中提到了他的名字——「四難論師智慧獅子」。

這個「四難論師智慧獅子」究竟是誰?大師特別提起那一次講法,是後期藏地同時宣講論典最多的一次。既然如此,「四難論師智慧獅子」應該很有名!

可是考據組法師說:「抱歉,找不到。」甚至在 BDRC 資料庫搜索,都是沒有任何數據的。

那天晚上,性景法師戴著耳機,專心致志地聽著如月格西寄回來的答疑錄音。格西是譯經院的授義師長,負責講解譯師們在翻譯中遇到的不理解的文義,諸多大大小小的疑難都在他的手上化險為夷。這一次,他卻回覆說,「不知道,『四難論師』看起來,要麼是薩迦派的,要麼是噶當派的。」可這樣的說法,無法寫進一個考據詞條。

「大家都覺得,好吧,那算了!因為類似的情況在整本書當中,一開始是很多的。假設十筆為總權的話,你能夠找到兩筆就算很好了,就算一個非常好的考據的結果。可是我覺得,不行,可以試試看嘛!」

於是,性景法師在茫茫無涯的書海中,鍥而不捨地尋找。一直找,一直找,終於有一天發現——宗喀巴大師的親傳弟子貢汝・幢賢有一本大師傳記,其中說到大師宣講十七部大論的公案,可他說,作為勸請大師說法緣起的那位大善知識,是叫「絨巴法獅子」。查遍史籍,都沒有發現一個叫「法獅子」的祖師。

到底是「法獅子」還是「智慧獅子」?

後來,看到一本《噶當佛教史》中記載說,那位祖師確實叫做「絨巴智慧獅子」。那他到底是誰,他有什麼故事?

有一天,他跟考據組的性覺法師提起「絨巴智慧獅子」。

性覺法師說:「絨巴智慧獅子很有名啊!大威德金剛傳承祖師中的一位,就叫『絨巴般若獅子』。般若就是智慧,藏文是一樣的。這個很常見啊,每天修法都在唸!」

依據一世妙音笑大師《大威德金剛法源》,在傳承祖師中終於找到「絨巴智慧獅子」大致的生平。他以智慧著稱,擅長說法,考察他的事蹟,能夠創造講十一部大論的歷史記錄,絕對不會有相違的過失。

就是他!心中一陣狂喜——這個考據終於破解!眾裡尋他千百度,那人卻在燈火闌珊處。

這個僅僅三行字的考據,經過了不知多少次的尋覓。

還原歷史行跡的繁複工程

書桌上,紅紅綠綠鋪著好多張藏區地圖:明清古地圖、最新出版的西藏自治區地圖,有藏文的、有中文的,還有一摞藏甘青川滇各省的地圖冊。性景法師打開《雪域聖跡導遊》等幾本藏區地理工具書查閱著。

性景法師在地名考據的部分有一個不小的發心:希望讀者可以透過《起信津梁》的漢譯本,直觀而清晰地瞭解到宗喀巴大師一生的行跡。

他說:「書中大部分內容都提到大師去了哪些地方。如果只是簡單譯出來,讀者不瞭解實際位置在哪裡,首先他沒有感覺,其次他有機會去尋找也不知道如何下手,所以我想嘗試找找看——找出書中的地名,現在叫什麼,以及現在它實際的位置。」

《起信津梁》譯場的法師們為此做了三種努力:一是詳細註解地名詞條,二是增加地圖插頁,標示大師行跡,三是附設格魯六大寺等聖地的彩色照片。

然而,做到這幾點並非易事。書上講的很多地方,現在已經找不到了。名字已經改了,或者地方太小,人們已經沒有再沿用它。不少地名在地理工具書裡,遍尋而不得。

幸好大師去過的地方,在藏文地理學著作裡通常都會留下相應的記錄。性景法師因此看了很多歷代地理學著作,在寺院的介紹中,去尋找有沒有大師的蹤跡。凡提到大師的字眼都特別留意,出現宗喀巴大師這個詞,大師來過或者大師的弟子來過,都找出來,看看這個地方在《起信津梁》中有沒有出現過。

或者,反過來從《起信津梁》中出現的地名出發,看一看在這個地名下有多少個寺院。最無助的時候,沒有細緻到「鄉」的藏文地圖,就拿中文地圖去一個一個對藏文的音。

這個過程,不是像想像中去查查地圖,確定出宗喀巴大師去過的每一個地方就好了,其中還牽涉到很複雜的歷史文化的因素。

那一晚,法師們在譯場會校,每人手上各執一份譯稿。隨著大家的討論,行政組法師即時地做改動,一陣鍵盤敲擊聲之後,結果就直接顯示在屏幕的譯稿上。

這次討論的是,《起信津梁》全書一開始就出現的:大師的出生地——「多麥」(མདོ་སྨད)。

性景法師初稿時譯作「安多下部」——「多」(མདོ)是「安多」(ཨ་མདོ)的簡稱,「麥」(སྨད)意為「下」,這樣翻譯看起來似乎沒什麼問題。

但當時一位法師提出:多麥,即現在的安多地區。(《東噶大辭典》上冊,頁 1142)這說明,「多麥」和「安多」範圍一樣大,並不是安多的一部分,譯為「安多下部」有誤。

這一點確定後,那新的問題來了——「多麥」和「安多」這兩個詞究竟是什麼來歷?為什麼出現「麥」字?

幾番討論來回之後,性景法師提出一個設想:整個大藏區(བོད)在古代藏文典籍裡分上中下三區,上阿里(སྟོད་མངའ་རིས)、中衛藏(བར་དབུས་གཙང)、下多康(སྨད་མདོ་ཁམས)。(《貢德大辭典》第一冊,頁 627;《藏漢大辭典》上冊頁 683、下冊頁 1846)

他猜測這裡的「上」「中」「下」是由地勢而定,因為阿里、衛藏、多康三區依著高原海拔,從高至低,階梯而下。

其中「多康(མདོ་ཁམས)」為安多和康區的總稱。康區海拔較高,地勢陡峭,居於上,故又稱「多堆」(མདོ་སྟོད)。安多海拔較低,地勢開闊,居於下,故又稱「多麥」(མདོ་སྨད)。故「多麥」不是安多的下部,是「多康」的下部,即安多本身。

因此,大師進入衛藏求學時,就不是直接跨越唐古拉山進入衛藏,而是繞道昌都,從康區隨著由低至高的地勢入藏。

另一位法師質疑說:聽起來確實合情合理,但畢竟只是一個設想。真的是這樣嗎?

問題記錄下來,諮問如月格西。後來,格西在回覆錄音中承許了性景法師如上的猜測:

一、大師時代,多康等於「康」。大師自稱康巴人(ཁམས་པ)。

二、大師出生後五六十年,多康等於「多」,分出多麥(མདོ་སྨད)和多堆(མདོ་སྟོད)。多麥即現在的安多,在整個多康的下部。

三、在克主傑大師時代,這個地區叫「多麥」,「安多」出現在克主傑大師之後的時期。故而,不能以「安多」的概念去翻譯「多麥」。

這個大師出生地「多麥」的懸案,綿延數月,直到交稿前兩三天才得以最終破解。

「如果你去了拉薩,看到宗喀巴大師去過的地方。哲蚌寺,色拉寺後山,宗喀巴大師閉關的地方,他在這裡把密集的法傳給智慧獅子。這些地方直觀呈現了大師的行跡,證明了這樣的生命高度,在這個世界上真正存在過。」

雖然尚無法親赴現場實地考察,但是在文獻中也要盡力還原出歷史的真實。這是性景法師的一個心願。